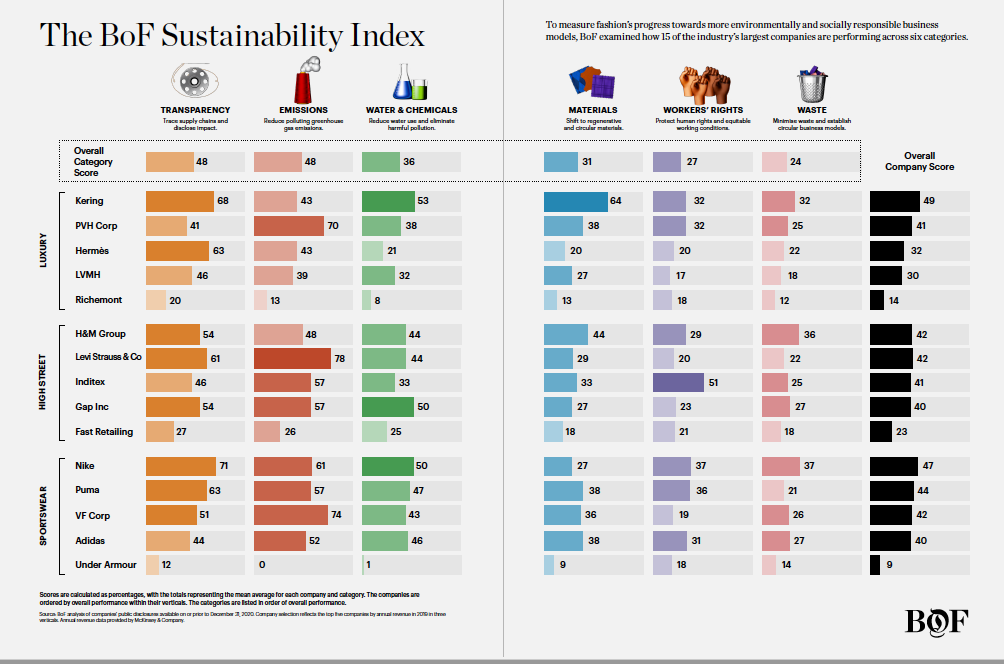

Spesso tra quello che si dichiara e quello che poi effettivamente si fa c’è una grossa differenza, quando si parla di sostenibilità. Se poi questi risultati vanno anche misurati, il risultato può essere molto frustrante: lo dimostra il primo “BoF Sustainability Index” di The Business of Fashion, realizzato analizzando i dati di 15 grandi brand. Tutti bocciati, praticamente, hanno ottenuto in media un risultato di 36 punti su 100. L’indagine mette in luce la deludente abitudine di non accompagnare gli annunci altisonanti e i claim legati alla responsabilità ad atti concreti. Per il fashion i prossimi dieci anni saranno fondamentali per il cambiamento, anche perché saranno cruciali per ribaltare le sorti del pianeta. Gli occhi del mondo sono puntati sul fashion, i Governi stanno cercando di legiferare in un campo dove fino ad oggi avevano lasciato che fosse solo il mercato comandare. Non è più il momento di fare annunci, è il momento di passare all’azione.

Quali sono le aziende analizzate

Il “BoF Sustainability Index” ha analizzato 15 brand appartenenti a tre categorie: luxury, high street and sportwear. Si tratta dei maggiori gruppi del mondo, che sono stati analizzati seguendo 5 mila punti riguardanti: trasparenza, emissioni, acqua e chimica, materiali, diritti dei lavoratori, rifiuti.

Il Gruppo Kering è risultato il primo classificato nella sezione lusso, con 49/100; il gruppo H&M è primo nella sezione High Street con 42/100 a parimerito con Levis’ Strauss & Co; Nike è prima nello sportwear con 47/100. Praticamente se fossimo a scuola, il risultato sarebbe stato insufficiente per tutti.

Trasparenza

Analizzando i singoli punti, vengono fuori cose interessanti. Partiamo dalla trasparenza: al primo posto troviamo Nike, con 71 punti, seguito da Kering con 68. Nell’high street il primo è H&M con 54 punti. Ma il report pone anche l’attenzione sulla difficoltà di dare una valutazione oggettiva su questo punto e sul fatto che è stata presa in considerazione anche l’attività informativa che i brand portano avanti. E poi pone l’accento sul fatto che è necessario che i brand rendano disponibile i dati sulla loro catena di fornitura, ma che nessuno lo fa in modo completo. Kering, Richemont and Inditex non pubblicano nessuna lista, nemmeno parziale. Questa opacità sulla catena di fornitura rende anche difficile fare le verifiche sulle misurazioni.

Emissioni

Il punteggio medio è 48 e Levis Strauss & Co è il brand che ha totalizzato i risultati migliori (78). E’ anche vero che la misurazione delle emissioni è uno dei fattori dove è più semplice ottenere dei miglioramenti. Tredici delle aziende coinvolte hanno dichiarato di voler passare in pochi anni a utilizzare solo energie rinnovabili. La riduzione delle emissioni di CO2 o addirittura l’impatto zero di alcune produzione fanno anche parte dei claim più utilizzati per attrarre l’attenzione dei consumatori: nella maggioranza dei casi, però, il team di BoF non ha trovato riscontri oggettivi di questi impegni.

Acqua e chimica

Un deludente punteggio di 36 su 100 è la media raggiunta dai brand coinvolti, con tante criticità. Il gruppo Kering con 53 punti è in testa alla classifica. Il protocollo ZDHC, che viene utilizzato dalla maggioranza dei brand per tenere sotto controllo l’impatto della chimica sulla produzione, non sembra essere una misura sufficiente. Non sono state messe in campo le tecnologie necessarie a ridurre l’uso delle acque nella produzione e a trovare trattamenti meno impattanti. Sulle microfibre, tutti i brand si dicono impegnati nella riduzione di materiali che le rilasciano nelle acque, ma non ci sono evidenze di sforzi adeguati soprattutto nella fase del design dei prodotti.

Materiali

Ancora peggio la situazione per i materiali, dove il punteggio medio è di 31 su 100. Il gruppo Kering è quello più impegnato nella selezione di materiali certificati o di origine preferenziale e ottiene 64 punti, molto distante dal secondo posto di H&M con 44 punti. Il tema dell’agricoltura rigenerativa è appena affrontato da tutti, ma senza azioni che siano davvero di sistema. Nonostante l’impegno generalizzato ad abbandonare il poliestere vergine entro il 2030, solo poche aziende si stanno muovendo. Ma soprattutto il rapporto sottolinea che tutti i brand dichiarano di utilizzare materia prima certificata o di origine preferenziale, ma che poi non ci sono dati oggettivi che permettano di verificare la reale provenienza dei materiali e il rispetto dei diritti dei lavoratori della catena di produzione. Il caso del cotone in Cina e dello sfruttamento degli Uiguri ci dimostra come la situazione sia complicata.

Diritti dei lavoratori

E’ uno dei punti dove il gruppo dei 15 ha ottenuto i risultati più deludenti: la media è 27. Inditex è al primo posto con 51, perché ha elaborato una policy per la garanzia dei diritti dei lavoratori che coinvolge tutte le aziende del gruppo. Solo Inditex, H&M Group e Richemont hanno sottoscritto un impegno per garantire il “living wage”, il salario minimo che tiene conto anche delle spese necessarie per la famiglia. Ma nessuno dei marchi ha reso disponibili dati che dimostrino quanti sono i lavoratori che effettivamente hanno ottenuto il living wage. Anche in questo caso un impegno, che però non è misurabile e forse non è sostenuto da un’azione.

Rifiuti

La maglia nera nei temi analizzati tocca ai rifiuti: la media ottenuta è di 24. Nike è in cima alla classifica con 36, seguita da H&M Group con 37 punti. Nonostante si parli tanto di circolarità, il team di BoF non ha trovato riscontri concreti su un impegno strutturato in questa direzione, ma solo iniziative spot, che servono più per supportare iniziative di marketing che per affrontare il problema. Due terzi delle aziende hanno attivato programmi di take-back nei propri store, dando la possibilità ai clienti di portare indietro gli abiti a fine vita; ma non sono disponibili dati su quanto ricevuto o su come questi flussi sono stati gestiti. Scarso anche l’impegno per la riduzione del packaging, soprattutto in plastica, e per la riduzione degli sprechi nella catena produttiva.

E ora che si fa?

Il quadro che emerge dal rapporto di BoF è desolante: infatti è stato intitolato “Sustainability Gap” perché c’è un grosso scostamento tra quanto viene dichiarato e quanto viene messo in atto. I 15 brand analizzati sono i più importanti del loro settore e questo fa pensare che debbano anche rappresentare l’avanguardia, quelli che hanno la visione più completa del futuro. Ma, numeri alla mano, non sembra così.

Il mondo della fashion ha di fronte molte sfide che dovrà affrontare velocemente: innanzitutto recuperare la fiducia dei consumatori, rendendo disponibili le informazioni sulla catena di fornitura. Poi dovranno essere fatti investimenti concreti per affrontare le nuove sfide, prima fra tutte quelle legate alla circolarità e ai nuovi materiali. Va anche scardinato il concetto di “crescita” che non è più legato solo al profitto, ma anche al benessere che viene prodotto, a tutti i livelli. Ed è poi necessario un. nuovo contratto sociale, dove i lavoratori non siano solo strumenti di produzione.

Il rapporto completo è disponibile qui.